Q6どんな検査をするのでしょうか?

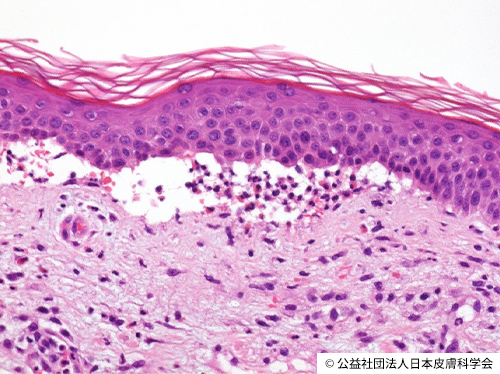

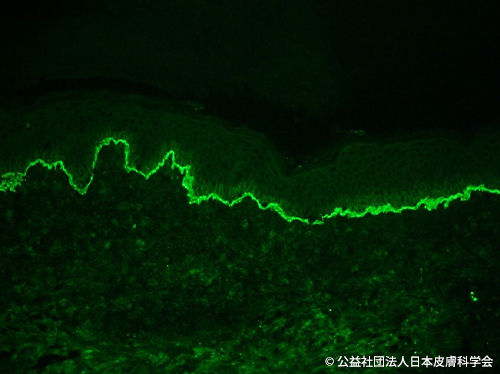

局所麻酔をして、病気の皮膚の一部を切り取る皮膚生検を行います。切り取った皮膚(検体)から標本を作製し、顕微鏡で観察すると、表皮の下に水疱の形成がみられます(表皮下水疱)(資料2)。検体を用いて蛍光抗体直接法という検査を行うと病気の皮膚の基底膜部に抗体(免疫グロブリンG:IgG)と補体(C3)の沈着を認めます(資料3)。

その他の検査として、採血を行い、CLEIA法という方法でBP180に対する自己抗体を検出したり、ELISA法という方法でBP230や7型コラーゲンに対する自己抗体を検出したりすることもできます(保険適用外)。蛍光抗体間接法という方法で、血液中にIgG抗皮膚基底膜部抗体を検出することもあります。さらに、免疫ブロット法という方法で、BP180やBP230、7型コラーゲン、ラミニン332などへの反応を検索することもできますが、免疫ブロット法は特殊な手技なので、実施できる施設は限られています。