国際活動

留学体験レポート:Ludwig-Maximilian University of Munich - 荒川明子

2025年2月19日公開

荒川 明子/ドイツ Ludwig-Maximilian University of Munich

留学先と留学期間

2011年10月から2024年3月まで、1年間の神経免疫研究室への出向を挟んで、Ludwig-Maximilian University of Munichの皮膚科に留学しました。

留学先の経緯

円形脱毛症の自己抗原を同定しようと2010年10月からLübeckのRalf Paus研究室に1年間留学していました。円形脱毛症の自己抗原同定は理論的、技術的、社会的に困難で、帰国を考えたころ、ミュンヘンの学会に参加しました。主催者のThomas Ruzicka先生にメール送ったところ、15分でミュンヘン大学に来いと返事が来て、乾癬で自己抗原スクリーニング法を開発していたJörg Prinz教授に紹介されました。大学院での多段階の機能的スクリーニングを組み立て成功させた経験から、自分が助けになる確信があったので、このプロジェクトに参加することにしました。

留学先での仕事

乾癬の最強リスクHLA-C*06:02が提示する自己抗原ADAMTSL5を同定しました。ADAMTSL5を特異的に認識し活性化したCD8+ T細胞がIL-17を産生することを示しました。さらに乾癬自己抗原のプロセシングを調節するERAP1の酵素活性が、乾癬発症を制御することを示しました。T細胞レパトア解析から、HLA-class Iと相関する乾癬患者さんのCD8+ T細胞が抗原特異的に活性化し、HLA-class IIとも相関するGPPでは、CD4+ T細胞も活性化していることを示しました。HLA-class Iと相関するベーチェット病病変部で、CD8+ T細胞が抗原特異的に活性化し、IL-17を産生していることを観察しました。途中は、Prinz教授から自分は引退するから研究室を引き継ぐよう、言われていました。研究と実験をデザインし、若い先生たちの面倒を見て、多くのプロジェクトを完成させたのは楽しかったです。研究費は常にカツカツで自分のお給料を削らなければいけないことも多く、日本の科研費や資生堂賞から買って自費で運んでいた実験材料を、多いに利用しそれぞれのプロジェクトをギリギリで終わらせることができました。

楽しかったこと

自分でデザインした研究から見えた事実を論文にするのが、何よりも楽しかったです。カンファレンスで皮疹を触り、患者さんの生活を垣間見ることができました。色んな国出身の、深い話をする友達ができました。仕事帰りにオペラやコンサートに行くのも楽しかったです。最後の夏は、ドイツ人にも憧れのバイロイトのオペラを見にいきました。藤本徳毅先生はじめミュンヘンにお立ち寄りいただいた日本の先生たちと、ビール片手に語り合えたのも、留学の大きな財産です。ドイツの研究皮膚科学会にも友達ができ、顔を知ってもらうことができました。

大変だったこと

コロナの外出禁止令の中、毎日研究に通ったのは、大変だったなりに良い思い出です。Lübeckで、知らないうちに外交官の方々がもらう特別ビザを発給されました。ミュンヘン外人局では、特別ビザだから大学に特別待遇を要求しろと局長室で説得され、普通ビザに切り替えるのが大変でした。数年後クリスマス前にお財布とビザを盗まれた時、特別ビザの経歴が効いて、普通なかなか取れないEUビザを即日発行してもらい、翌日ロンドンの乾癬学会で発表することができました。留学が終わる数年前、教授が急に引退を撤回し、最終的に研究する場所がなくなりました。椛島健治先生に、留学支援を教えていただき、応募させていただきました。日本皮膚科学会からのご支援をいただいてデータ解析のパソコンを買い、なんとか研究を続けることができました。

これから留学を考えている先生へ

留学仲間それぞれに喜びと苦労のドラマがありました。宮地良樹先生から、研究は臨床を、留学は日本を、支えてくれる周囲の方々に助けられ成り立つと教わりました。日本ではおこりえない幅広い苦労と深い喜びが彩るあの日々は、旅行では経験できず、学ぶ時間の効率が良いです。また経済的に不利になりやすいところに、支援制度を作ってくださった日本皮膚科学会はさすがです。ひととして医者としてのポテンシャルを最大限に開発し成長されることが、みなさまの人生と日本の皮膚科、そして日本の将来を明るくすると信じて、留学を強くおすすめしたいと思います。また、ドイツ皮膚科への留学を考えられている方は、個別の相談にのれます。

長い冬が明けて、ドイツの春はイースターで始まります。乾癬賞のガラスアートとうさぎたち。

うちの病院前に素敵な森がありました。春には一斉にクロッカスが咲きます。

病院に細長い個室をもらってました。机の後ろがすぐ実験台です。

研究室の施設はとても古く。塩原先生にここであの研究をできたのは、一層価値が高い!とお褒めの言葉をいただきました。

ミュンヘン大学皮膚科の前の前の病院長、Plewig先生。ESDRの創始者の一人で生きた皮膚科のレジェンドです。

世界有数の皮膚科には、多くの有名な先生が来られました。現病院長のFrench先生と、フランスの巨匠、Taieb先生。英語で話したり、ドイツ語で話したり、フランス語に切り替えたりして会話してられました。

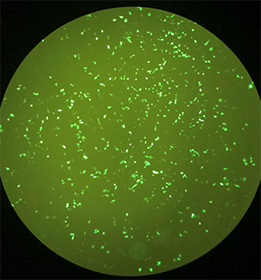

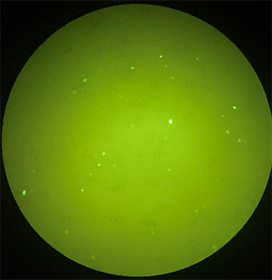

学生さんから、同僚の先生から。夜中に実験の写真が送られてきます。

左は蛍光蛋白の誘導がうまくいった時。右は何をやっても無駄、なとき。

どちらもミュンヘンの地下鉄の駅。

それぞれに物語があります。

数少ないダビンチの絵の1枚がミュンヘンにあります。いつまでも見てられる絵です。

週末にのんびりしに行く、ミュンヘン近郊の小さな小さな街。

病院前の道と小さな教会は、映画の撮影スポットでした。

冬に食べ物がなくなる小鳥に餌をあげる習慣がありました。

研究室の窓にぶら下げた餌は、今みると大き過ぎるような。

暗く長い冬はクリスマスマーケットで乗り切ります。魚を焼いて。ワインと一緒に。

長く、辛いことも多かったドイツ生活を支えてくれた友達の誕生日に送った花束。