Q5この病気ではどのような症状がおきますか

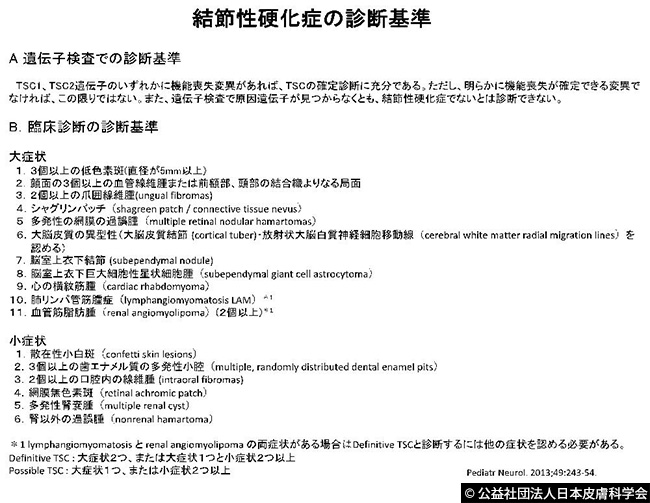

この病気は全身に、いろいろな症状がでます。遺伝子の異常でおこる病気ですが、全ての症状が生まれたときからあるわけではなく、成長と共に、種々の症状が現れます。また、患者によっても、出る症状とでない症状があり、各症状の程度もいろいろです。さらに各症状は特異性が低く、数が少なければ結節性硬化症でないヒトにもしばしば認められます。そこで、診断をするために診断基準が設けられています(表1)。

胎児の頃や生まれた直後に、心臓に横紋筋腫という腫瘍ができることがあります。心エコーで検査をすると小児の結節性硬化症患者の60%以上に心腫瘍が認められるとの報告があります。最近は胎児期に心臓の多発性横紋筋腫で結節性硬化症を強く疑われることもあります。ひどくなると、心筋肥大や不整脈、心不全などの症状が現れますが、通常は成長とともに自然退縮し、自然に消えますので、早期に前述した症状をおこさない限り、手術は必要ありません。

50%以上の患者さんにおこり、治療が必要な症状はてんかんです。以前はもっと頻度が高いと言われていましたが、最近ではてんかんや精神発達遅滞のない患者さんが増え、その割合が減少しています。特に皮膚科のように思春期以降の患者さんの割合が多い科ではてんかんの割合の低下が顕著です。結節性硬化症に特徴的な発作として、乳児早期には頭をかくんとたれるタイプの痙攣発作(点頭てんかん)が多くみられます。また、難治性てんかんでは精神発達遅滞を伴う頻度が高いことが知られています。しかしながら、皮膚科でフォローされる患者さんの、半数以上は発達遅滞を認めない方々です。最近は、てんかんと並んでよく見られる神経症状として、自閉症が注目されています。自閉症などの発達障害や精神発達遅滞はお互いに複雑に関係しており単純ではありません。そこで、最近はTAND(Tuberous Sclerosis Complex-Associated Neuropsychiatric Disorders)といいう考え方が用いられるようになりました。

また、脳に腫瘍ができることがあります。脳室周囲の壁に認められることが多く上衣下結節性(SEN : subependymal nodule)と呼ばれ、CTやMRIで検査をすると多数の患者さんに認められます。通常は良性の腫瘍で、大きくならずに、正常組織を障害しなければ特に処置は要しません。時に急速に大きくなることがあり腫瘍径が1cmを超え、増大傾向のあるものをSEGA(subependymal giant cell astrocytoma)と呼び、10歳以下特に1歳頃までに認められる事が多く、正常組織を障害して何らかの症状がでたり、腫瘍により脳の中の水の流れが悪くなり、水頭症を引き起こすようであれば手術が必要になります。通常20歳を超えて大きくなることは稀です。

脳では、CTやMRIの検査で、ほとんどのひとに普通の脳と固さの違う部分が見つかります。大脳皮質や脳室周囲と言われる部分にでき、結節(tuber)と呼ばれています。この変化が、結節性硬化症の病名の由来になっています。脳の一部の神経細胞が、正しく発生しなかったためにおこると考えられていますが、必ずしもこの部分が痙攣発作をおこす原因になっているとは限りません。Cortical tuberの数と学習障害や TANDなどの中枢神経症状の重症度には相関があると言われています。

皮膚の症状も結節性硬化症に高頻度に認められる症状です。ただし、皮膚症状の多くは乳幼児期には認められません。その中で、生まれた直後から、認められるのが、白いあざ(白斑)です。木の葉状の形をしているのが1つの特徴といわれますが、いろいろな形になることもあります。また髪の毛のところに白斑ができると白髪になる場合もあります。

はやければ、乳幼児期のころから、顔面特に頬部に赤い糸くず様のしみが出現することがあります。小学校に上がる頃から、頬や下あごに赤みをおびた数ミリの盛り上がったできもの(血管線維腫)が出きて少しずつ数が増えていきます。おでこや耳の前、顎のあたりに、生まれたときから赤茶色のシミがあり、成長とともに盛り上がってくることもあります。

思春期頃から、手や足の爪に固い腫瘍がでてくることがあります。爪の上、下、周りなどに出現します。手より足の爪に高頻度に認められ、1趾に認められることが多いです。徐々に増加増大し、しばしば出血します。爪の下の腫瘍から少量の出血を繰り返すと爪に赤黒い点や線が生じます(レッドコメット)。初期は爪の線状の陥凹として認められますが、時に10年以上陥凹のままのこともあります。反対に爪の下に腫瘍ができると、腫瘍の増大にともなって爪が割れて変形してくることもあります。

思春期頃から腰部にでこぼことした皮膚の盛り上がりがでてきて徐々に増大してくることがあります。早いひとでは幼児期から皮膚に疣様の固い小さなできものとして出現してくることもあります。

腎臓では、嚢腫や、血管や筋肉や脂肪成分の多い腫瘍(腎血管筋脂肪腫)が、見つかります。いずれも両腎に多発し、小さなものも含めれば、成人以上の結節性硬化症の患者では、高頻度に認められます。TSC2遺伝子のすぐ隣に多発性嚢胞腎とよばれる腎臓に嚢腫が多発する病気の遺伝子があり、この遺伝子の異常も一緒に起こすこともあるので、囊胞は小さな時から認められること多いですが、血管筋脂肪腫は10歳頃から出現増大することが多く、特に10代では急速に増大することがあるので注意が必要です。囊胞は多発増加すると、腎機能障害や高血圧の原因になることがあります。特に結節性硬化症に伴った多発性嚢胞腎では重篤になりやすいことが知られています。一方、腎血管筋脂肪腫では腫瘍が大きくなっても機能が保たれていることが多いのです。ただし、時に血管に富んだおおきな血管筋脂肪腫が腹腔内で出血をおこす事があります。腎血管筋脂肪腫が大きくなると出血の可能性が高くなり、径が4cm以上になると(治験時に径3cmできっているので、3cmと言われることもあるが、それを裏付けるデータは今の所ない)出血を起こしやすいと言われますが、最も関係するのは5mm以上の動脈瘤の有無でこれがある場合に出血の可能性が高くなります。

肺にはMMPH (Multifocal micronodular pneumocyte hyperplasia)やLAM(リンパ脈管筋腫症)と呼ばれる病気が出現することがあります。MMPHは肺のCTで肺がんや結核等とよく似た像を示し、鑑別が重要ですが、特に治療は要しません。発症頻度に男女差はありません。一方LAMは、肺に嚢胞ができる疾患で、ほとんどが女性です。徐々に進行し呼吸困難を示しますが、初期はほとんど無症状です。細かく切ったCT検査(HRCT)やDLCOを入れた精密肺機能検査でのみ比較的初期から異常が認められます。時にくり返す気胸として発症することがあります。妊娠で増悪する場合がありますし、気圧の変化に注意が必要です。以前は30歳頃の女性に発症して徐々に増悪し予後不良といわれてきましたが、最近結節性硬化症では言われているより若い頃より高頻度に出現することがわかってきました。それと同時に軽症例もたくさんあることがわかってきました。

目の網膜に、結節状の小さい腫瘍ができます。眼科で精密検査を受けるとかなりの割合でみられますが、腫瘍が大きくなり症状が出るのはごく一部のひと(3~5%)です。

消化管に多発性の腫瘍を認めることがあり、40歳以上で頻度が増えます。肝臓に嚢腫や、血管筋脂肪腫を認めたり、卵巣嚢腫を認める事もあります。さらに通常より高頻度に子宮筋腫を認めるとの報告もあります。子宮筋腫のなかにはペコーマ(PEComa)と呼ばれる病気が隠れている場合もありますが、筋腫や腺筋症との鑑別が難しくまだよくわかっていません。そのほか内分泌系の病変もよく認められますが、機能異常を示すことはあまりありません。

その他、骨、血管などほぼ全身の臓器に種々の病変が認められます。